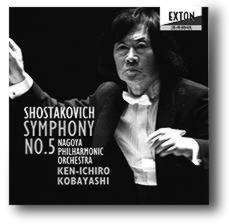

ショスタコービッチ 交響曲第五番 ニ短調 作品47 名古屋フィルハーモニー交響楽団 小林研一郎 指揮 1999.2.18 愛知県芸術劇場コンサートホールにて収録 EXTON OVCL-00001 |

|

|

解説 |

|

|

野村和寿

|

|

|

|

|

| 1999年2月18日愛知県芸術劇場(名古屋)。演奏会場に足を運ぶこの夜の観客の多くは何を思っていたのだろう。「今日は小林研一郎=名古屋フィルハーモニー交響楽団のショスタコーヴイチの交響曲第5番、すごい演奏が聴けたらいいんだけど…」。 | |

| いよいよ当日のメインプロ、ショスタコーヴイチの交響曲第5番が始まる。 | |

| うんと力のこもった最初の、あの厳しい動機、時として漏れてくる小林研一郎の声にならない叫び。名古屋フィルも、この演奏会のための練習の時から、期待と緊張を込めて音を準備していたに相違ないような、とても丁寧な音の運び、悠揚ならぎる遅いテンポ、ブチ切れにならない音のつながりが、大河のように押し寄せてくる。こけおどしでない、派手ではない、沈潜した音楽、弦楽器が丁寧に音を弾ききっている。こんな瞬間はなかなかない。第2楽章は、まるで、華やかなチャイコフスキーのオペラ『エウゲニー・オネーギン』の壮麗な夜会のようなゆったり感。第3楽章の、深く深く物思いに入っていくような語り口、そして、第4楽章になって、あの壮麗な音楽が続くところでさえみせる、堂々とした一つの風格。 | |

| しかし、当日、ショスタコの5番に期待を滾(たぎ)らせていた人物は聴衆の他にあと、少なくとも2人いた。1人はこのCDの録音エンジニアである江崎友淑。ライヴというたった1回しかないチャンスに賭ける。ここのところ江崎友淑はスヴェトラーノフ=ロシア国立交 響楽団(92年6月)、大野和士=チエコフィルハーモニー管弦楽団(95年4月)、そして、フェドセーエフ=モスクワ放送交響楽団(97年4月)と、たて続けにショスタコーヴイチの交響曲第5番に挑戦してきた。 | |

| 江崎は「一貫して僕のアプローチは同じでした。スコアで特に僕が指示を与えたことは、記譜にある微妙なニュアンスの強調と、弦楽器における弓の扱いでした」とこの曲に対する飽くなきアタックを続けてきている。 | |

| もう1人、最も大事な人物にして本CDの主役、この『ショスタコーヴイチの交響曲第5番』に賭けていたのは、他ならぬ指揮者の小林研一郎その人だった。 | |

| 小林研一郎は江崎友淑と2度にわたってショスタコーヴイチの5番の録音をしてきたが、これまでリリースにこぎつけたことはなかった。1回目は日本フィルハーモニー交響楽団(91年)、そして2回目はハンガリー国立交響楽団(92年の来日時)であった。 | |

| 江崎は語る。「小林氏はこの曲に対して特別な思いがあるんです。ベルリオーズの幻想交響曲、チャイコフスキーの交響曲第5番と並んで、特に得意曲であることは、コバケンの一ファンなら、ご承知のところでしょう。しかし、CD制作という観点から見れば、特にライヴをリリースする場合『この演奏を、ここでリリースをする本当の意味、すなわち、本当に成功したコンサートである』必要性がありました。しかし、残念ながらそのレベルにまで達していたものがこれまでに作れなかったためにお蔵人りしてきたというのが、CD化できなかった正直なところなのでした。 | |

| そして今回、大成功を手中に収めるために挑んだ3回目のショウタコーヴイチの交響曲第5番だったわけなのです」。 | |

| 江崎は「弦楽器の全弓を駆使したデタッシェや、小林氏自身の深い呼吸と、その後に爆発するダウン・ビートの弾けるような音…本番でのパッションが漲(みなぎ)った演奏を聴かせてくれました。ライヴだからこそ聞こえてきたのです。これを実にリアルに収録できたと思います。またCDというメディアに閉じ込めるレンジのバランスに至っても、全てに自分として満足のいくものとなったと思います」とライヴ録音を振り返る。当日の演奏では、聴衆のあまりの熱狂ぶりに小林はこの曲としては異例の最終部分のアンコールを行っている。 | |

| 小林の聴衆への短い挨拶。「小さなモチーフが徐々に大きな光となって変容して勝利のファンファーレとして爆発するところからたった40秒ですが、それでお別れしたいと思います」。小林の音楽と同じく誠実そのものではないか。 | |

| 我々は幸せである。当日の聴衆の味わったこの曲をいつまでも何度もCDでアンコールできるのだから。 | |

|

(のむら・かずとし) |